フェンタニル供給制限が遷延している中でどう対応していくべきか?

フェンタニルは、鎮痛剤として使用される非常に強力な合成オピオイドで、麻酔、集中治療室での鎮痛に用い、術後鎮痛や癌性疼痛の鎮痛にも適応があり、広く使われている薬剤です。クリニックでの鎮静における鎮痛薬としてもKey drugとなっています。

しかし、2025年3月現在、供給制限が起こっており、現場に混乱をきたしています。フェンタニル製剤(テルモ株式会社)の海外生産工場における製造過程逸脱、ならびに無通告監査に対する改善対応のために製造停止を行ったことが発端で、出荷制限が最初に生じたのが2024年10月でしたが、現在も継続しています。

現在、製造工程の改善と供給再開に向けた取り組みが進められていますが、安定供給が再開されるまでの期間、医療現場ではフェンタニルの適正使用と代替手段の検討が求められています。

日本麻酔科学会は、2024年12月に、以下のようにフェンタニルの適正使用と代替手段検討に関する提言を行っています。

1)フェンタニル使用の優先順位策定

例)

A)手術中、他で代替できない状況での使用。

B)術後鎮痛で、モルヒネや他のオピオイドへの移行が難しい患者。

C)分娩時の硬膜外鎮痛。

など、各施設の状況に合わせ、フェンタニル使用の優先順位を策定する。

2)フェンタニル使用量削減の方策や他の鎮痛方法検討

例)

A)集中治療における人工呼吸中の鎮痛において、レミフェンタニルもしくはモルヒネの持続投与を行う。

B)術後鎮痛処置が必要な症例に対しては、フェンタニルを使用した経静脈的自己調節鎮痛法(IV-PCA)を避ける。腎機能の低下などモルヒネの使用制限や使用禁忌がなければ、モルヒネを使用したIV-PCAを行う。

C)硬膜外鎮痛には、モルヒネを使用する。

など、各施設の状況に合わせフェンタニル使用量削減や他の鎮痛方法を検討する。

そのような状況下で、厚生労働省もフェンタニルの供給適正化のために、各都道府県に協力要請を出しています。

自由診療を中心とするクリニックでの鎮静では、フェンタニルを使用することの優先度は低いと判断されることが増え、供給が少なくなったことで、困っているクリニックは多いのではないでしょうか?

今回は、クリニックでの鎮静における鎮痛剤、フェンタニルの基礎知識と、その代替について考えてみようと思います。

まず、クリニックでの鎮静に使用する薬剤を考えたときに、混合することが多いのですが、

鎮静と鎮痛は切り離して考えるべきである

ということを強調しておこうと思います。

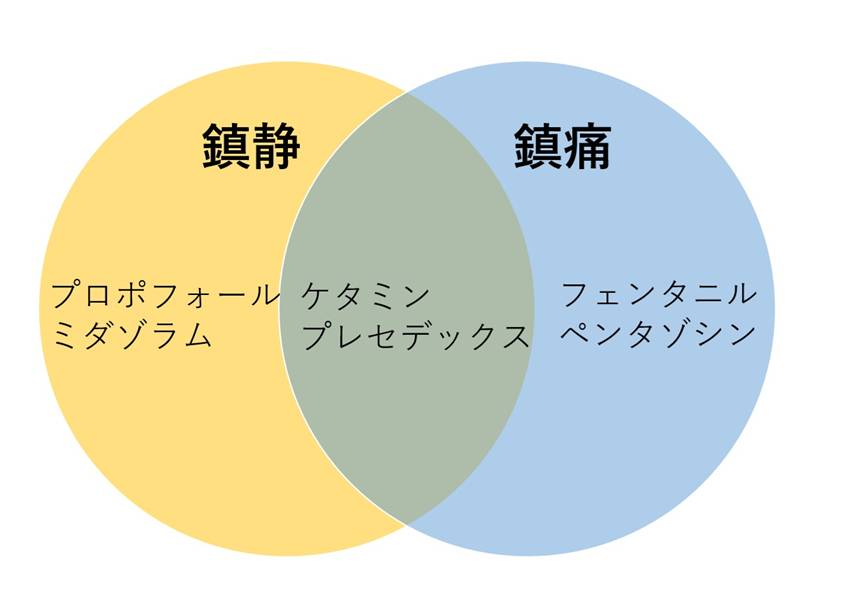

上のベン図のように、

鎮静薬として、プロポフォールやミダゾラムがあり、

鎮痛薬として、麻薬性鎮痛薬であるフェンタニル、ペチジンや非麻薬性鎮痛薬のペンタゾシンなどがあり、

鎮痛鎮静の両方の作用をもった薬剤として、ケタミンやプレセデックスが挙げられます。

※この図では、日帰りであるクリニックの鎮静には望ましくないであろう、作用時間が長いブプレノルフィン、フェンタニルと比べると副作用が多く使いづらいモルヒネなどの薬剤は除いています。

クリニックでの鎮静を行うときは、鎮静のみでよいのか、それとも鎮痛が必要なのか、をまず考えるべきです。

たとえば、

歯科クリニックで抜歯を鎮静下に行う、という状況なら、局所麻酔で十分に痛みのコントロールはつくので、使う薬剤は、鎮静薬、つまり、プロポフォールやミダゾラムのみでよいという形になりますし、

脂肪吸引などのように局所麻酔のみでは鎮痛しきれない手技を行う場合には、鎮静に加えて、鎮痛が必要、といった形でプランニングしていくということになります。

その上で、クリニックでの鎮静によく用いられるのが、フェンタニルです。

利点として、

・即効性がある

・短時間作用である(30分から1時間程度)

・副作用として、嘔吐や鎮静効果が少ない

・鎮痛作用が強力

などが挙げられます。

欠点としては、

・手技が長いと、頻回の投与調節が必要

・痒みがでることがある→ナロキソンが著効

・麻薬処方箋の発行が必要

・他のオピオイド系鎮痛薬同様、呼吸抑制がおこる

などが挙げられますが、調節性に優れ、非常に使いやすい薬です。

非常に使いやすくはありますが、麻薬処方箋が必要となり、手続きや管理が煩雑になるため、他の非麻薬性鎮痛薬を使用しているクリニックも多いとは思います。

今回、フェンタニルの使用制限が生じているため、フェンタニルを用いているクリニックでは、代替薬を考える必要が出てきています。冒頭の方に提示した、日本麻酔科学会の提言におけるフェンタニルの代替薬では、レミフェンタニルやモルヒネが挙げられていますが、この2剤は、クリニックでの鎮静には現状ふさわしくありません。

というのも、レミフェンタニルはそもそも添付文書上、全身麻酔または、集中治療における人工呼吸中の鎮静に用いるもので、クリニックでの鎮静に用いるのは現状望ましくないですし、モルヒネは持続時間が2-4時間ほどとフェンタニルより長く、日帰り手術で使いづらいのと、嘔気などの副作用がフェンタニルより頻発します。

となると、代替の強オピオイドであるペチジンや、非麻薬性の鎮痛薬で弱オピオイドに分類される、ペンタゾシンを使う、というのが現実的だと思われます。

ペチジンは、フェンタニルと同様にμ(ミュー)オピオイド受容体のアゴニストであり、強力な鎮痛作用を持ちますが、静脈投与での持続時間は2-4時間ほどあり、この点は注意するべきです。また、フェンタニル同様に麻薬処方箋が必要なので、こちらも管理、保管が煩雑というデメリットがあります。

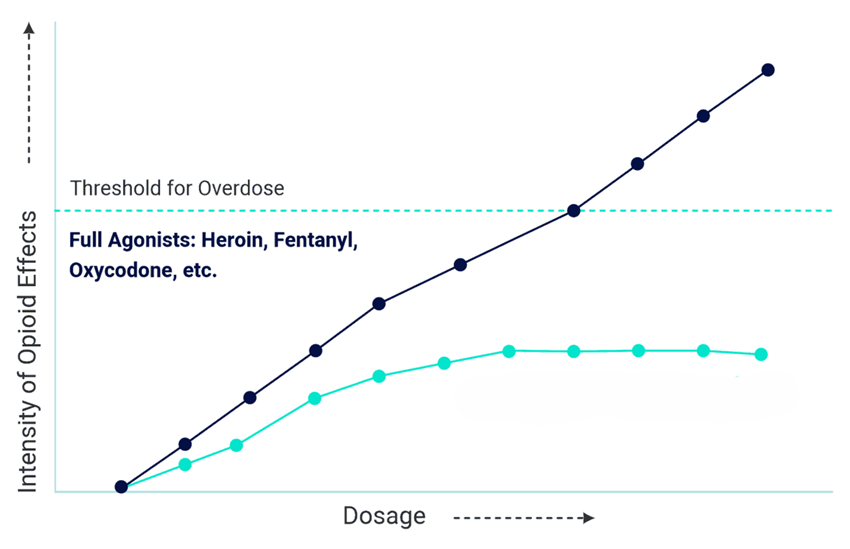

ペンタゾシンは、κ(カッパ)受容体の部分的アゴニストおよびμ(ミュー)受容体の拮抗薬として作用します。これにより、鎮痛作用はあるものの、μ受容体での強い作用がないため、過量投与による呼吸抑制が他のオピオイドに比べて起こりづらいです。

ただ、注意が必要なのが、持続時間が4-6時間程度と調節性が悪いのと、下のグラフのように、一定投与量を超えると効果が増加しなくなる、天井効果があり、痛みを取り切れない可能性があります。

(ペチジンの天井効果、黒が強オピオイド、青がペンタゾシン)

ただ、麻薬処方箋を発行する必要がないので、日本では用いているクリニックが多いのでは、と思います。ただ、やはり、調節性の悪さ、天井効果の面からは、クリニックでの鎮静に用いるのは推奨しないです。

とはいえ、現状、フェンタニルが使えない中、このような、ペチジンやペンタゾシンなど他の鎮痛薬を使用せざるを得ない、という状況かと思います。

ペチジンやペンタゾシンをフェンタニルに換算するとどのくらいの投与量になるか、というのは、明確には示されていないものの、日本麻酔科学会の鎮痛薬に関する資料によると、フェンタニルの鎮痛効果がモルヒネの50~100倍、ペチジンの鎮痛効果がモルヒネの1/5~1/10、ペンタゾシンの鎮痛効果がモルヒネのおよそ1/2~1/4ということから、フェンタニル50 μg(1/2 アンプル)がペチジン35 mg(1 アンプル)もしくはペンタゾシン15 mg(1 アンプル)と等価くらいだというイメージで使用するといいかと思います。

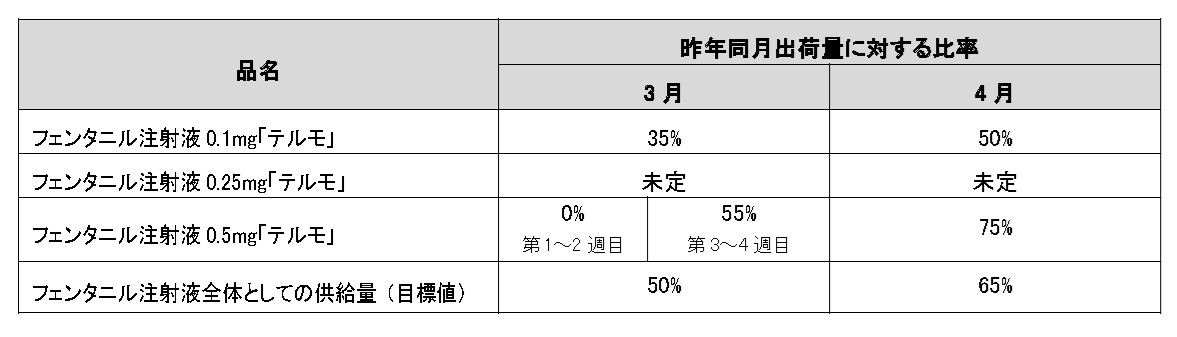

現在テルモでは、フェンタニルの供給について、「一日も早く出荷制限を解除できるように努める」とのことですが、下記の出荷見通しの通り、2025年4月も供給制限が続きそうです。

制限のある中でも、患者さんの安全のために細心の注意を払って、クリニックでの鎮静を行っていきましょう。今後も状況を注視して、またお伝えしていければと思います。